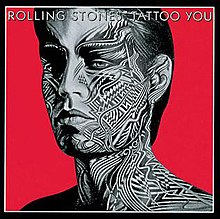

A capa

É líquido e certo dizer que o cânone dos Rolling Stones reside no período entre 1968 e 1972 e que tudo o que a banda realizou a partir de então pode ser deixado de lado (prá não dizer outra coisa). A verdade é que existe uma certa má vontade com eles a partir do (excelente!) Goat Head Soup.

Diz-se que os anos 70 não foram bons para os Stones. Mas, se pensarmos assim, na verdade, os anos 70 não foram bons prá ninguém - e as coisas também não são bem assim. Para a banda, a década representou uma tentativa desesperada de manter a integridade sonora sem perder o bonde da história da música.

Isso explica por que eles foram de Herodes a Pilatos a cada disco, entrando e saindo de estilos musicais, desde o glitter de "It's Only Rock'n Roll" até a disco do Studio 54 com "Miss You".

Ninguém poderia culpá-los pelo fato de que o rock estava saindo de moda naqueles tempos - ao mesmo tempo em que os punks os consideravam aqueles balzaquianos capitaneados por Jagger e Richards sumariamente jurássicos.

Verdade seja dita: mesmo que o rock estivesse fora de pauta, a produção dos Glimmer melhorava a cada disco. Aos trancos e barrancos, podemos dizer que a fase pós Jimmy Miller, que vai de 1973 até 1981 não é ruim. Porém, á medida em que eles vendiam milhões de discos, impacientavam a crítica. Debra Rae Cohen, por exemplo, escreveu que, depois de Emotional Rescue, "já havia perdido a paciência" com os Stones.

Um parêntese: sobre isso, Keith explicaria a ausência de "foco" na produção dos 70 ao excesso de músicos de estúdio envolvidos no processo o que fez, de acordo com ele, a tomar um outro rumo, chegando, em alguns momentos, "a nos afastar dos nossos melhores instintos".

De acordo com Cohen, todavia, o que os surpreendeu foi, justamente o último disco dessa fase, Tattoo You. Lançado às pressas, para chegar às lojas junto com a nova turnê, em 1981, o disco surpreendeu a todo mundo, inclusive aos Stones.

Na verdade, Tattoo You não passa de um monstrengo. Enquanto a banda parecia bater sempre na rede pelo lado de fora quando queria realmente agradar a Deus e todo mundo, nos álbuns anteriores, foi justamente quando não havia pretensão nenhuma que eles conseguiram meter a bola na forqulilha.

O que ninguém sabia na época é o novo disco era uma raspa que foi retocada, requentada e jogada na parede (ou na parada) e que grudou. Sem tempo para fazer uma produção comme il faut, os Rolling Stones deram carta branca ao produtor Chris Kimsey de exumar latas e latas de uma década de arquivos de faixas inutilizadas, demos e esqueletos de canções, a fim de fazer uma peneira.

Kimsey, que conheceu os Stones em Some Girls (e que se tornaria co-produtor de nove álbuns dos Stones ao todo) e conhecia as canções da banda de trás para a frente, selecionou material e convenceu a Mick e Keith que era possível fazer um disco em cima daquilo. Do Goat, eles completaram "Tops" e "Waiting on a Friend". Ou seja, levariam longos oito anos para que ela ganhasse aquele inefável solo de Sonny Rollins.

"Slave" e "Worried 'Bout You", por seu turno, são sobras do Black And Blue. A segunda, aliás, ainda sem o típico falsete de Mick, estava no repertório do histórico show no El Mocambo, em Toronto, no Canadá, em 1977. Se os vocais foram concebidos na elaboração de Tattoo You, a guitarra, tocada por Wayne Perkins, permaneceu do take original (assim como a de Mick Taylor em "Waiting On A Friend").

Já "Little T&A", "Hang Fire" e"Black Limousine" são do tempo do Emotional Rescue. Por fim, Chris Kimsey selecionou sobras pós Rescue, como "Heaven" e "Neighbours" ("resgatada" pelos Stones ao vivo mais de vinte anos depois). Todas as faixas receberiam novos vocais por Jagger, que foi o único stone recrutado para dar o feixe nas canções exumadas e remasterizadas para Tattoo You.

Das extensas sessões do Some Girls, salvou-se "Start Me Up". Esta que, por sua vez, é considerada (pela crítica) como o grande último sucesso dos Stones, tem uma história rocambolesca: concebida como um reggae, nasceu em Roterdã, durante as sessões de Black And Blue.

"Start Me Up" seria a canção "jamaicana" do disco, mas não foi a parte alguma, sendo execrada em favor do cover de "Cherry, Oh, Baby". Keith lhe daria uma nova chance em 1978, durante as sessões de Some Girls.

Regravada - de acordo com Kimsey - no mesmo dia finalização do master de "Miss You", Richards insistiu até que a base ficasse pronta. Nesse tempo, lembra o produtor, a música já tinha o arranjo que nós conhecemos.

- Talvez com aquela experiência do estilo 'disco' em "Miss You", ele [Keith] tenha decidido trabalhar a música de outro jeito - diz Kimsey. - Não levou muito tempo para que todos nós entrássemos no clima. Quando conseguimos um take de "Start Me Up", em que todos disseram: "essa foi boa", Keith veio até a sala de e disse: "é, está razoável, parece algo que ouvi no rádio, ainda está parecendo um reggae. Pode apagar". Ele ainda estava brincando com a música, e não tinha gostado do take.

Kimsey se recorda, ainda em depoimento para Life, a autobiografia de Richards, que Keith desejava apagar todos os masters do disco antes do lançamento. Para ele, era a única forma segundo a qual ninguém teria acesso àquele material.

Pois, para o bem de todos e felicidade geral da nação, Chris cumpriu o desejo do guitarrista, porém ao contrário. Qual não foi a surpresa de Keith ao ver a refugada "Start Me Up" na lista das canções listadas para o novo disco dos Stones.

- E aquele take acabou se tornando a melhor música de Tatoo You, três anos mais tarde - concluiu Chris Kimsey.

Link nos comentários